|

|

|

|

|

Fährt

man von Merzdorf nach Biensdorf, vorbei an der nach dem Hochwasser

2002 wiedererrichteten Hängebrücke, so sieht man links von der Straße

eine kleine mit Büschen und Laubbäumen bestandene Schlucht. Vom

Zschopautal aus reicht die Schlucht bis an die Ortslage von Merzdorf,

wobei nur der untere Teil bewaldet ist. Der Volksmund nennt diesen Ort

„Düstergrund“. Auch hier finden sich noch ein paar Spuren des

Bergbaus längst vergangener Zeiten. Neben einer Pinge, gibt es auch

noch den Ansatzpunkt eines verbrochenen Stollnmundloches. Oberhalb der

bewaldeten Schlucht, auf der Wiesenkante, ist innerhalb einer Einzäunung

die verfüllte Pinge eines Schachtes zu sehen. Dieser Schacht wurde während

der Uranprospektion der SAG Wismut zwischen 1949 und 1951 aufgewältigt.

Nach Berichten der Bergbaugruppe RKW soll der Schacht 17m Teufe

erreicht haben. Außerdem fertigte die RKW ein Foto von der

Schachteinrichtung an. Sonst ist über dieses Objekt nichts näheres

bekannt.

Ab

dieser kleinen Schlucht beginnt auch der so genannte „Erzberg“ der

sich bis zum Biensdorfer Tal erstreckt und sich heute als Weideland

mit großen aufgeforsteten Flächen dem Betrachter zeigt. Heute ist

nur noch zu erahnen das hier irgendwann ein großes Berggeschrei

umging und die Landschaft zeichnete.

|

|

|

|

|

Ab hier hat man

einen schönen Ausblick auf die Sachsenburg und das Zschopautal. Auch nimmt

hier das Bergbaugebiet von Merzdorf – Biensdorf seinen Anfang. Das mit Schnee

bedeckte Feld ist ein im 18. Jahrhundert rekultiviertes Pingen- und Haldenfeld.

|

|

|

|

Zur Orientierung

eine Skizze von der Lage der besprochenen Gegend.

Diese Karte können

Sie mit einem Mausklick vergrößern.

|

|

|

|

Ansicht des

Biensdorfer Erzberg von der Hängebrücke aus um 1997/98. Die Bäume der

Weihnachtsbaumplantage sind noch recht klein.

|

|

|

|

Winterlandschaft Düstergrund

um 1997/98.

|

|

|

|

Ortslage

Biensdorf mit dem verfallenem Vorwerk und dem vorgelagerten Kuhteich um

1997/98.

|

|

|

Oberhalb des mit

Bäumen und Büschen bestandenen "Düstergrunds" fallen drei quer

verlaufende Erdwälle auf. Betrachtet man diese aus der Ferne, gewinnt man den

Eindruck, daß es sich hierbei um terassenförmig angelegte Teiche handeln könnte.

Daß in dieser Höhe eine Teichanlage zur Fischzucht angelegt war, ist eher

unwahrscheinlich. In der Zschopau gab es immer genug Fische, ebenso in deren

Hochwasserlachen. Auch der Nutzung als Speicher für Trinkwasser oder für eine

Viehtränke sind unrealistisch.

In früheren

Zeiten floss in dieser Schlucht ein Bach, der genügend Wasser führte, um

Mensch und Tier zu versorgen. Heute ist dieser Bach von seinem Quellgebiet

unweit der Sandgrube in Merzdorf bis in den bewaldeten Teil der Schlucht

verrohrt. Die so entstandene Grünfläche wird zur Viehhaltung genutzt.

|

Die drei Teiche

hätten aber einen geeigneten Wasserspeicher für die bei Biensdorf liegenden

Grubenanlagen abgegeben. Die Heranführung des Wassers am Gehänge entlang in

einem Kunstgraben bringt etliche Meter Fallhöhe ein und würde für den

Betrieb von mehreren Kunsträdern übereinander ausreichen. Doch ist über eine

solche Wasserkunst überhaupt nichts bekannt, nicht einmal in der berühmten

„Schwindelchronik“ von Mittweida ist darüber etwas zu finden.

|

|

|

|

Nur im violett

markierten Bereich (der bewaldete Nordwestteil) sind noch heute bergbauliche

Spuren der Altvorderen in Form von Pingen und Halden sichtbar. Im rot

gezeichneten Bereich ist Übertage durch die Rekultivierung ab 1740 fast nichts

mehr vom Bergbau zu sehen. Lediglich durch Geländearbeit und das Studium von

Bergakten ermöglicht einige spärliche Befunde!

Diese Karte können

Sie mit einem Mausklick vergrößern.

|

|

|

Der Düstergrund

war noch bis in das 18. Jh. hinein von einem Pingen- und Haldenfeld umgeben.

Dies wird auch von einem Grubenriss aus dem Jahr 1770, gezeichnet von C. F.

Freiesleben, gestützt. Das Grubenfeld verläuft vom Düstergrund bis zum

Biensdorfer Tal und darüber hinaus bis auf den höchsten Punkt des Roten

Berges. Dieser Teil wurde 1854 von Markscheider Arnold auf einem Riß

dargestellt. Auch sind die zur damaligen Zeit eingeebneten Feldteile

vermerkt.

|

Auf diesem Riss

sind etwa 300 ( !! ) Schachtpingen dargestellt. Während der auf

Merzdorfer Fluren liegende Teil durch die Landwirtschaft in den letzten 100

Jahren bis auf den recht unzugänglichen Bereich an der Ortslage Biensdorf

rekultiviert wurde, ist das Grubenfeld auf dem „Roten Berg“ nahezu unverändert

erhalten! Dieses Pingen- und Haldenfeld wies eine Erstreckung von 1,5 km bei

einer Breite von 200m bis 400m auf.

Der „Rote

Berg“ ist mit gemischtem Nadel- und Laubwald bestanden und wird forstwirtschaftlich

genutzt. Dabei kommt nur bedingt schwere Technik zum Einsatz. Die Pingen werden

allerdings zur Ablagerung von Alt- und Totholz benutzt. Betrachtet man das Gelände

etwas genauer, so fallen neben den mächtigen und sehr tiefen Pingen auch

einige kleinere Vertiefungen auf. Hierbei kann es sich durchaus um Hausstellen

handeln, ähnlich wie auf dem Treppenhauer. Allerdings sind auf dem Biensdorfer

Areal noch keine gezielten archäologischen Grabungen vorgenommen worden. Etwas

oberhalb des Kalkbaches sind am Gehänge auch zwei Ansatzpunkte für Stolln zu

sehen. Diese Punkte sind ebenfalls bis heute noch ungeklärt.

|

|

|

Eine

Besonderheit für den Bergbau im Zschopautal befindet sich auf der Merzdorfer

Flur des Pingen- und Haldenfeldes:

Eine ungewöhnlich

große Pinge, die sogenannte "Linzgrube", liegt genau am Fuße des

Erzberges, unmittelbar neben dem Biensdorfer Vorwerk. Sie hat eine Längenerstreckung

von fast 50 m bei einer Breite von 35 m, gemessen an der Oberkante des

Pingenrandes. Ihre Entstehung ist bis heute nicht geklärt, wobei es sich auf

jeden Fall um einen bergbaulichen Ursprung handelt. Ein namhafter Archäologe

behauptet zwar das Gegenteil und führt die Entstehung auf einen

Steinbruchbetrieb zurück. Doch dies kann in jedem Fall ausgeschlossen werden,

da das hier anstehende Gestein sich nicht zur Gewinnung von Werkstein eignet

und Schotter in den um Biensdorf herum betriebenen Steinbrüchen zur Genüge

anfiel. Das hier anstehende Gebirge gehört zum Schiefermantel des Sächsischen

Granulitgebirges und besteht vorwiegend aus stark zersetzten phyllitischen

Schiefern.

|

Die Tiefe der

Pinge ist ebenfalls unbekannt, doch muss sie erheblich sein. Mindestens seit

1949 und noch bis 1991 wurde hier Hausmüll jeglicher Art entsorgt. Seit

jeher war die Pinge als Sumpfloch bekannt. Der Müll verschwand spurlos und

ohne großes Aufsehen in der Tiefe. Gegen 1991 war die Pinge bis auf das

jetzige Niveau verfüllt. Eine AB - Maßnahme mit drei Teilnehmern beräumte

1993 die Pinge oberflächlich, entfernte rund 650 Kubikmeter Müll und

stellte das jetzige Ansehen her.

|

|

|

|

Die große

Biensdorfer Pinge am Fuße des Erzberg, besser als „Linzgrube“ bekannt.

Seit dem Ende des 2. Weltkrieges wurde hier Hausmüll in großem Stil

verkippt. Der im Winter auf der zugefrorenen Pinge abgelagerte Müll war

nach dem Winter „spurlos“ verschwunden. Um 1991/92 war die Pinge

voll!

Die Beräumung

der Pinge im sichtbaren Bereich der Oberfläche erfolgte 1992/93 durch eine

AB- Maßnahme über die Dauer von einem Jahr mit 3 Teilnehmern. Etwa 650

Kubikmeter Müll wurden abgetragen, anschließend wurde die Fläche mit

Erdaushub versiegelt, alles in Handarbeit!

|

|

|

|

Gleichzeitig

wurde der Böschungsrand frei geschnitten und somit die Pinge wieder als

ebensolche erkennbar. Heute ist auf der Haldenkante im Hintergrund das

Huthaus sichtbar und die Arbeiten zur Wiedererrichtung liefen aber erst im

Frühjahr 1993 an.

|

|

|

|

Die vom Müll

geräumte große Biensdorfer Pinge im Winter 1995. Heute, 2010, steht wieder

viel Gestrüpp im Gelände und nimmt die Sicht auf das Areal. Auch sind

mittlerweile etliche Bäume von den Stürmen entwurzelt worden. Die Halden

auf dem „Erzberg“ gewähren den Baumriesen unserer Zeit nur einen

bedingten Halt!

|

|

|

|

Die Pinge im Jahr

2010 vom Wanderweg in Richtung Vorwerk gesehen.

|

|

|

|

Außer dem

umgestürzten Baum und einigen neuen Bäumen hat sich nicht viel verändert.

Das Gestrüpp wird hin und wieder entfernt, um dem Zuwachsen

entgegenzuwirken.

|

|

|

|

Auf einen

Grubenriss ist die übertägige Situation um 1854 dargestellt und ermöglicht

Vergleiche mit der heutigen Situation. Probleme bereiten heute aber die

namentlichen Zuordnungen, die momentan nicht mit den Ergebnissen der

Archivforschung in Einklang zu bringen sind. Es wird noch einige Weile

dauern, bis auch hier durch die praktische Forschungsarbeit Klarheit

herrschen wird.

|

|

|

Auf der 1872

veröffentlichten Gangkartenserie von C. W. Weinhold ist das Biensdorfer

Grubenfeld ebenfalls vermerkt. Wobei Weinhold die auf den älteren Rissen

dargestellten Pingen- und Haldenzüge als Gänge abzeichnete. Weder sind die

Züge als parallel verlaufende Gänge, noch sind sich anscharende

Gangbereiche eindeutig aus dem bekannten Rissmaterial oder im Gelände

erkennbar. Die Geländearbeit auf dem Erzberg zeigte, das unzählige kleine

Gänge bebaut wurden, die aber überhaupt nicht im Gelände durch Pingen

sichtbar waren. Die Gangkarte von Weinhold ist im Fall von Biensdorf wohl

nur als Hypothese zum Vorkommen von Erzgängen zu verstehen und hat dennoch

für die heutige Montanforschung recht große Bedeutung!

|

Untersucht

man den Inhalt der Halden (meistens umgestürzte Bäume), so zeigen sich

neben den fein zerpochten Gestein (Schlägel- und Eisen- Arbeit) auch kleine

Gangstücke. Am häufigsten kommt Schwerspat, Kalkspat und Quarz vor. Dabei

ist neben dem tafeligen Spat auch Blätterspat bekannt. Fluorit kommt in

bisher seltenen Fällen auch als schöne transparente Würfel auf dem

Schwerspat vor. Als Erze fanden sich bisher Kupferkies, Buntkupferkies,

Malachit, Linarit, Azurit und sehr selten Bleiglanz.

An dieser

Stelle muss betont werden, dass die Halden unter Denkmalschutz stehen und

somit Kulturgut sind. Bisher wurden durch die Bergbaufreunde keine

Halden zwecks Mineraliensuche umgegraben, was auch in der Zukunft nicht

durch uns passieren wird. Alle bisherigen Funde sind Lesestücke, die

unmittelbar an der Oberfläche lagen oder aus Trichtern entwurzelter Bäume

stammten und einen erheblichen Verwitterungsgrad aufwiesen.

|

|

|

|

Skizze nach dem

Grubenriss von Freiesleben. Dargestellt ist die übertägige Situation um

1770 mit dem Verlauf des Kunstgraben (blau markiert) von der Zschopau bis

nach Biensdorf. Teilweise sind nach dem Hochwasser von 2002 die

Wehrbefestigung und eine Grabenstruktur sichtbar gewesen.

|

|

|

Der an der

Zschopau, in der Nähe der Teufelsschlucht beginnende Kunstgraben, verlief

immer am Berggehänge entlang nach Biensdorf. Laut dem Grubenriß von 1770 führte

der Graben bis an eine Pinge unterhalb des Erzberges. Während die Pinge

heute noch im Gelände lokalisierbar ist, sieht man von dem Grabenverlauf

zwischen dem Aquarium an der Hängebrücke bis zu der benannten Pinge in

Biensdorf überhaupt nichts mehr. Ein Teil des Grabens verschwand mit im

Kuhteich, der Rest fiel der Landwirtschaft in der Talaue zum Opfer. In den

bisher zu Biensdorf bekannten Bergakten ist zu dieser technischen

Einrichtung nichts zu finden.

|

Begeht man

die Biensdorfer Schlucht heute, so finden sich keine Spuren von Bergbau. Zum

einen sind diese durch die Forstwirtschaft sehr stark verwischt. Das Tal ist

im unteren Teil mit Nadelwald und dann mit überwiegendem Laubwaldanteil

bestanden. Die bergbaulichen Spuren waren hier nicht so ausgeprägt wie auf

den vorher beschriebenen Lokalitäten. Der Schützring des zwischen 1787 und

1789 betriebenen Kunstgraben von „Hülfe des Herrn Fundgrube“ lag etwa

250m unterhalb des ersten Steinbruches auf der linken Seite des Kalkbaches.

Bis zum Hochwasser 2002 war noch eine Bruchsteinmauer zu sehen. Der

Grabenverlauf ist heute im Gelände bis auf ein Stück von etwa 200 m nicht

mehr nachweisbar. Fielen hier die Reste der forstwirtschaftlichen Nutzung

des Hochwaldes zum Opfer, war es auf dem „Erzberg“ die SAG Wismut im

Rahmen der Uranprospektion.

|

|

|

|

Skizzierte

Wiedergabe eines Auszuges des Biensdorfer Generalriss. Mitte des 19.

Jahrhundert war der Verlauf der Kunstgräben noch teilweise sichtbar und an

Hand von Gedächtnisprotokollen bekannt. Ein Grund, warum diese Befunde

nochmals Eingang in eine amtliche Dokumentation fanden. Heute sind diese

Befunde bis auf kleine Details nicht mehr auffindbar!

Diese Karte können

Sie mit einem Mausklick vergrößern.

|

|

|

Neben den im

Gelände vorhandenen bergbaulichen Spuren gibt es kaum Nachrichten zum älteren

Bergbau in der Umgebung von Biensdorf. Die Gründe für den spärlichen

Archivbestand wurden ja schon erläutert. Alle weiteren Nachrichten sind von

recht zweifelhafter Natur. Entweder fehlen glaubhafte Quellenangaben oder

die Nachrichten stammen aus dafür einschlägig bekannter Literatur, wie der

„Ursprung der Bergwerke....“ von Klotzsch.

|

Berichte zum

Biensdorfer Bergbau finden sich erst ab 1756. In diesem Jahr taucht der

sogenannte "Husarensteiger", Johann Hussar, zum Quartal Lucia in

Biensdorf auf. Sein „Gastspiel“ muß recht kurz gewesen sein. Die

Belehnung beinhaltete eine Fundgrube nebst 1. oberen und 1. unteren Maß auf

Kupfer, Silber und aller Metall. Mit einem Knecht wältigte der Steiger und

Lehnträger Johann Hussar einen Tageschacht einige Lachter tief auf. Doch

schon zum Quartal Trinitatis 1757 taucht Hussar in den Bergakten nicht mehr

auf.

|

|

|

1758 wird ein

Ernst Heinrich Geißler als Lehnträger einer „Fundgrube Hülfe des

Herrn“ nebst dem tiefen Erbstolln auf Johann George John`s Grund und Boden

zu Merzdorf genannt.

|

Vermutlich

hat Geißler das liegengebliebene Lehen von Johann Hussar übernommen. Die

Grube war mit dem Steiger Johann Gottlob Zöller und einem Knecht belegt.

Bis zum Quartal Trinitatis 1759 gewältigte man den Tagesschacht bis auf die

Sohle eines Stolln der Vorfahren bis in eine Teufe von 13 Lachter (26 m)

unter die Hängebank. Auch säuberten die Bergleute eine Wassersaige von der

Zschopau bis an die am Fuße des Gebirges liegende alte Kunstradstube

!

Zwischenzeitlich

hatte Geißler zum Betrieb der Grube eine Gewerkschaft gegründet, die aber

nicht komplett war. Es mussten noch etliche Kuxe an bergbaulustige Bürger

verkauft werden, um mit den Geld einen ordentlichen Grubenbetrieb zu

unterhalten. Geißler bat das zuständige Bergamt Marienberg um einen

Aufstand der Vorfahren. Da aber in den Bergakten nichts vorhanden war, wurde

im Rahmen einer quartalsmäßig stattfindenden Generalbefahrung durch die

zuständigen Berggeschworenen ein Grubenbericht erstellt, der Geißler

helfen sollte, die örtlichen Gegebenheiten zu verstehen und auch den

Gewerken nahe zu bringen. Diese Generalbefahrung fand am 8. Mai 1759 statt.

Dabei befuhr man den schon erwähnten Schacht. Dieser war auf einen flachen

Gang mit der Streichrichtung hora 9.4 (Südost) geteuft. Das Einfallen des

Ganges wird als saiger von Morgen in Abend (von Osten nach Westen)

angegeben, somit der Schacht auch saiger im festen Gestein stand.

|

|

|

|

Der Gang war

6 Zoll mächtig (15cm) und führte als Gangart Quarz und Hornstein mit

einbrechenden „Gülden“ und „Bräunen“ die sich in der Probe mit

Silber und Kupfer zeigten. Ein Ort im Schachtstoß gegen Mittag (Süden) ist

als Querschlag 1/2 Lachter vorgetrieben bis an einen hora 3.6 streichenden

Morgengang und auf selbigen noch 2,5 Lachter bis an einen hora 10

streichenden flachen Gang. Dieser Gang war 4 Zoll (ca 10cm) mächtig,

bestand aus Quarz und führte „Bräune“ (zur Zeit nicht eindeutig

definierbar). Dabei stellte man einen Stolln fest, der auf dem flachen Gang

von den „Vorfahren“ bereits aus Mitternacht nach Mittag (Nord nach Süd)

getrieben war. Der Schacht selber lag im Bereich eines Gangkreuzes von drei

Gängen.

|

|

|

|

Das Bergamt

äußerte die Hoffnung, dass mit der Aufwältigung des Stollns das Gebirge

aufgeschlossen werden könnte und empfahl die schon begonnenen Arbeiten

fortzuführen. Dieser Stolln wurde als tiefer Stolln bezeichnet, dessen

Mundloch an der nach Morgen gerichteten Seite des Gehänges lag und über

das mit dem Schacht erschlossene Gangkreuz nach Abend führte. Weiterhin

empfahl das Bergamt, den Stolln bis zur Seite des nach Abend gerichteten

Berggehänges weiter aufzufahren. Es bestünde die Möglichkeit, daß Wasser

des Baches auf der nach Abend gerichteten Bergseite als Aufschlagwasser für

ein Kunstgezeug heranzuleiten und zum Mundloch auf der nach Morgen

gerichteten Bergseite wieder abzuführen. Man sah den noch weiter zu gewältigenden

Stolln als Hauptschlüssel an.

Der Stolln

war vom Mundloch aus 14 bis 16 Lachter fahrbar und bis zum Schacht fehlten

noch etwa weitere 50 Lachter. Der zur Generalbefahrung anwesende Wünschelrutengänger

gab noch weitere Spat- und Flachgänge in unmittelbarer Nähe des Schachtes

an. Desweiteren sollte der schon vom Schacht aus begonnene Querschlag bis

zum nächsten, laut Rutengänger noch 14 Ellen (ca. 7m) entfernt liegenden

Flachgang, aufgefahren und an dieser Stelle ein Abteufen angelegt werden.

Auch wies das Bergamt den Schichtmeister Ernst Heinrich Geißler an, die

Gewerkschaft zu vervollständigen und mit aller Kraft das Projekt in Angriff

zu nehmen. Der Kux wurde sogleich auf zwei Taler taxiert.

|

|

|

Aufgrund der

relativ genauen Angaben zum Streichen der Gänge, zur Fallrichtung des

Berggehänges und der ungefähren Lage des Stollnmundloches ist die

Erstellung eines Geländebildes möglich. Hinzu kommt noch der Vermerk auf

dem Grubenriss von 1854, über die Bühne des „Hülfe des Herrn

Kunstschachtes“, der, so wissen wir seit November 2003, unter dem heutigen

Huthaus des Bergbauvereines liegt. Demzufolge wäre die eingezeichnete

Radstube viel älter und mit großer Sicherheit die 1756 schon erwähnte.

|

Ob und wie

die erwähnten Arbeiten ausgeführt wurden, ist heute nicht mehr

nachvollziehbar. Es finden sich keine weiteren Nachrichten in den Bergakten.

An dieser Stelle muss darauf hingewiesen werden, dass die Auswirkungen des

siebenjährigen Krieges um 1760 auch unsere Heimat erreichten, worauf diese

hoffnungsvolle Bergbauunternehmung das Feld verließ.

|

|

|

Nur 10 Jahre

später, also 1770, war von der Bergbauunternehmung nichts mehr bekannt. Aus

dem im Bergarchiv Wernigerode erhaltenen Berichtes eines Beamten aus dem

Mansfelder Kupferschieferbergbau, der 1770 den Gegend zwischen Frankenberg

und Mittweida bereiste, geht folgendes hervor:

|

Die Einwohner

von Biensdorf wußten nicht mehr, wo sich vom dortigen Bergbau noch ein

Stollnmundloch befände. Sie beklagten, dass des öfteren ihr Vieh urplötzlich

auf der Weide oder einem Weg im Boden versank, ohne das es vorher ein

Anzeichen dafür gab. Jedoch wiesen Sie den Beamten darauf hin, daß ein

Fuchs unterhalb von Biensdorf (?) sich einen Bau angelegt habe, der recht

merkwürdig wäre. Der Beamte untersuchte diesen Bau und fand ein

Stollnmundloch. Der Stolln war auf einen hora 9 streichenden Gang von

einigen Zoll Mächtigkeit und aus fleischrotem Spat bestehend, getrieben.

Auch vertrat er die Meinung, daß die tiefen Stolln durch das Hochwasser der

Zschopau aufgetragene Land (Sedimentablagerungen) regelrecht verschüttet

wurden. Die Lage des Stolln sei auf einem zum Bericht gehörenden Riss

vermerkt, welcher wurde aber bis heute noch nicht im Archiv aufgefunden

werden konnte.

|

|

|

|

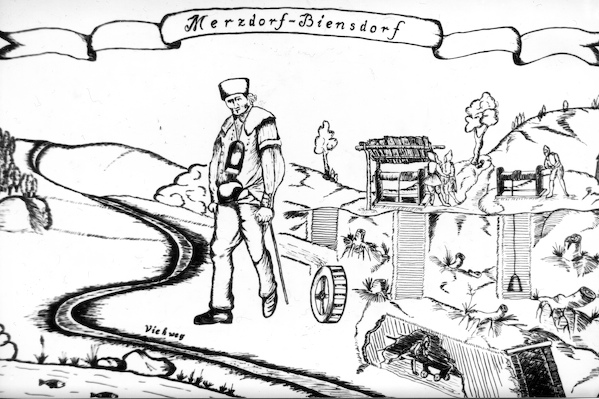

Postkartenentwurf

der Fachgruppe, gestaltet von Martin Böhme (†) und Dieter Kempe um 1988.

Die Postkarte soll eine fiktive Bergbauszene auf dem „Erzberg“

darstellen und war als „Dankeschön“ für damalige Mitstreiter und

Unterstützer der AG Uraltbergbau Merzdorf/Biensdorf gedacht.

|

|

|

Seit 1988 ist

die „AG Uralt Bergbau zu Merzdorf/Biensdorf“ auf dem Erzberg tätig,

heute als gemeinnützig eingetragener Verein. Waren es am Anfang einfache

Erschließungsarbeiten um das Objekt überhaupt begehbar zu machen, so

beschäftigen uns heute gleichermaßen technisch anspruchsvolle Aufwältigungen

wie wissenschaftliche Forschungsarbeiten zur regionalen

Bergbaugeschichte.

|

Die

nachfolgenden Schwarz-Weiß-Bilder in Kombination mit neueren Bilddokumenten

belegen diese Tätigkeit und dokumentieren den Zustand des Biensdorfer

„Erzbergs“ und der angrenzenden Gebiete. Diese „zweifarbigen“

Dokumente der Zeitgeschichte sollen auch die Veränderungen in der

Landschaft vor Augen führen.

Einst offene

Auenlandschaften werden heute regelrecht „zugeforstet“, wobei nicht

immer ein Sinn erkennbar ist. Wo früher feuchte Wiesen waren, stehen heute

kleine Waldlandschaften. Inwiefern diese Umweltpolitik eine positive

Bereicherung für das Zschopautal ist, wird die Zukunft zeigen und erscheint

heute doch schon etwas fragwürdig, besonders aus dem Blickwinkel der

Montanforschung.

|

|

|

|

|

|

|

Spuren in der

Landschaft - einst und heute

|

|

|

|

An dieser

Stelle erfolgt eine Gegenüberstellung von Bilddokumenten, die in einem

Zeitraum von 10 bis 20 Jahren speziell im Gebiet der ehemaligen Bergbauflächen

von Merzdorf – Biensdorf aufgenommen wurden. Hier soll vor allem die

Veränderung der Landschaft durch Eingriffe des Natur- und Umweltschutzes

gezeigt werden. Durch diese Maßnahmen werden auch bergbauliche Spuren und

markante Geländepunkte verwischt. Desweiteren werden die seit der

Besiedlung offenen Auen des Zschopautales durch die verstärkte Aufforstung

so verändert, daß der kulturhistorische Wert dieser Landschaft verloren

geht! Schon die Trockenlegung der vielen Fischteiche im Raum Frankenberg –

Sachsenburg im 19. und 20. Jahrhundert und somit der Entzug von

Feuchtbiotopen, die sich aus dem jährlichen Hochwasser bildeten, stellt

eine Beseitigung von Lebensraum vieler Tierarten dar. Im Vordergrund steht

hier aber die montanhistorische Sicht.

|

|

|

|

|

Die „Berge“

sind im Erzgebirgsvorland meistens als flachwellige Höhenzüge ausgebildet,

wie es am Beispiel des Biensdorfer „Erzbergs“ hier in der Bildmitte gut

zu sehen ist. Als „Erzberg“ wird nicht nur die bewaldete Fläche

bezeichnet, sondern das gesamte Gehänge ab dem Taleinschnitt des „Düstergrunds“

bis zum Biensdorfer Tal! Kulturhistorisch ist auch der Name „Merzdorfer

Gebirge“ in den Bergakten überliefert. Die Aufnahme entstand im Februar

1990 kurz hinter der Hängebrücke. Die Alleebäume (Pappel) der Biensdorfer

Straße wurden etwas dezimiert, aber es wuchsen auch einige Exemplare nach,

wie im nachfolgenden Bild zu sehen ist.

|

|

|

|

Gut 20 Jahre später

sind Teile des Gehänges durch Aufforstungsmaßnahmen schon ziemlich

bewaldet und verdecken somit markante Geländestrukturen. Der ungefähre

Verlauf des Kunstgrabens von der Zschopau nach Biensdorf ist nicht mal mehr

erahnbar! Was stand einer Nutzung als Weideland wie in den letzten 250 Jahre

denn im Wege?

|

|

|

|

Noch mal der

“Erzberg” im Februar 1990 zwischen dem Taleinschnitt des “Düstergrunds”,

links im Bild, bis zum “Biensdorfer Wald” am rechten

Bildrand. Bis vor etwa 250 Jahren war auf diesem Berghang noch eine Pingen-

und Haldenlandschaft des hochmittelalterlichen Bergbaus vorhanden. Die

Weidewirtschaft setzte erst nach der Rekultivierung des Bodens ein, etwa

nach 1740. Heute ist dieser Teil mit Wald aufgeforstet. Der Verlauf des

Kunstgraben von der Zschopau bis an die große Biensdorfer Pinge läßt sich

hier noch an Hand des Geländeverlaufs nachvollziehen.

|

|

|

|

Das Bild

entstand im Dezember 2009 und kündigt das Entstehen einer zukünftig

durchgehenden Waldfläche zwischen Düstergrund und Biensdorf an. Die Veränderungen

unserer Kulturlandschaft sind weithin sichtbar und nicht unbedingt positiv

aus montanhistorischer Sicht!

|

|

|

|

Blick vom

Taleinschnitt des “Düstergrund” auf den “Treppenhauer” (links) und

die Sachsenburg mit der darunterliegenden Spinnerei, die zum Zeitpunkt der

Aufnahme im Februar 1990 noch arbeitete. Der Standort des Fotografen liegt

oberhalb der trocken gelegten Teiche.

|

|

|

|

Sieht man von

der aufgeforsteten Fläche einmal ab, hat sich in den letzten 2 Jahrzehnten

(Aufnahme Dezember 2009) nicht viel verändert. Der Schornstein der

mittlerweile verfallenden Sachsenburger Spinnerei wurde zum größten Teil

abgetragen.

|

|

|

|

Bis zur

Melioration des Baches wurden mit dem Wasser drei hintereinander

liegende Teiche an diesem Gehänge oberhalb des bewaldeten „Düstergrundes“

gespeist. Mündlichen Überlieferungen zufolge soll es sich um alte

Kunstteiche für den Bergbau bei Biensdorf gehandelt haben. Den Geländespuren

nach haben die Teiche auch existiert, aber für den Bergbau gibt es leider

keine Belege. Generell wäre es möglich gewesen, das Wasser in einem

Kunstgraben weiter bis nach Biensdorf zu leiten. Durch die Rekultivierung

vor etwa 250 Jahren und die landwirtschaftliche Nutzung sind sämtliche

Spuren verschwunden.

|

|

|

|

Heute, zwanzig Jahre später,

sind aufgrund der überwiegenden Weidewirtschaft noch Dammstrukturen

erkennbar.

|

|

|

|

Der “Düstergrund” selber

war zum Zeitpunkt der Aufnahme, im Februar 1990, ein mit Laubbäumen und

dichtem Buschwerk bestandener Taleinschnitt. Neben den zahlreichen Schlammlöchern

der Wildschweine waren auch noch bergbauliche Spuren zu sehen. Neben einem

verfallenen Stollnmundloch gab es Pingen mit den zugehörigen Halden. Der

“Düstergrund” gehörte 1950 mit zum Prospektionsgebiet der SAG Wismut!

|

|

|

|

Dieser eingezäunte Bergschaden

ist ein alter Tageschacht, der 1950 durch die SAG Wismut im Rahmen der

Prospektion auf Uranvererzung aufgewältigt wurde. Zum Zeitpunkt der

Aufnahme lag sehr viel Unrat in der damals 3m tiefen Schachtpinge. Heute ist

die Masse auf vollem Schachtquerschnitt etliche Meter abgesackt und von dem

Unrat ist nichts mehr zu sehen (?).

|

|

|

|

Außer einer neuen Einzäunung

hat sich hier nicht viel verändert...

|

|

|

|

....nur ist der Müll

verschwunden und die Massesäule einige Meter tiefer abgerutscht. Der volle

Querschnitt des Schachtes ist heute sichtbar. Als Grundgebirge steht sehr

zerklüfteter Amphibolitschiefer an.

|

|

|

|

Typische ringwallartige Halde um

eine Schachtpinge im Düstergrund. Es ist aber auch die noch letzte noch

sichtbare Pinge zum Zeitpunkt der Aufnahme im Dezember 2009.

|

|

|

Schöner Blick vom Ausgang des

„Düstergrundes“ auf die Sachsenburg und die darunterliegende ehemalige

Spinnerei.

|

|

|

Blick in das malerische

Zschopautal in Richtung Krumbach. Links ist der mit Nadelhölzern bewaldete

“Rote Berg” und auf der rechten Seite des Zschopautales der

“Treppenhauer”. Die “Pappelallee” an der Biensdorfer Straße ist

fast lückenlos.

|

|

|

Nunmehr 20 Jahre später hat die

Pappelallee der Biensdorfer Straße schon sehr große Lücken und der

Kuhteich ist durch die Aufforstungen kaum noch zu sehen.

|

|

|

Im Februar 1990 war der Blick

vom “Düstergrund” nach Biensdorf noch problemlos möglich. 20 Jahre später

steht hier schon ein richtiger Wald auf dem ehemaligen hochmittelalterlichen

Bergbaugebiet. Bei den Ackerarbeiten für die Weihnachtsbaumplantage wurde

der Verlauf zweier mächtiger Spatgänge anhand der “umgedrehten Erde”

durch unzählige Stücke von Gangmaterial sichtbar!

|

|

|

Immer mehr verwachsen die

bergbaulichen Spuren in diesem Gebiet durch die Maßnahmen des

Naturschutzes. In gut einem Jahrzehnt ist der bewaldete Teil des

“Erzberges” durch die neuen Aufforstungen kaum noch zu sehen.

|

|

|

Wie intensiv einstmals hier der

Bergbau umging bleibt wohl für immer ein Geheimnis. Schon im 19.

Jahrhundert wurde dieser Bereich als eingeebnetes Pingen- und Haldenfeld auf

einem Grubenriss vermerkt. Heute sind nur Untersuchungen auf dem Gelände

des jetzigen Bergbauvereins möglich.

|

|

|

Blick vom Biensdorfer Teil des

“Erzberges” in Richtung “Düstergrund” im Februar 1990. Die

Geländeformen schließen einen Kunstgrabenverlauf von den ehemaligen

Teichen im “Düstergrund” nicht generell aus!

|

|

|

Die einst offene Auenlandschaft

des Zschopautales verschwindet immer mehr. Auf vielen Auenwiesen wurden Bäume

und Gehölze angepflanzt.

|

|

|

Blick auf den Treppenhauer auf

der anderen Seite des Zschopautales. Im Vordergrund die aufgeforstete

Wiesenfläche am Biensdorfer Kuhteich. Eines Tages wird man den

“Treppenhauer” von dieser Stelle aus nicht mehr sehen.

|

|

|

Unterhalb des Birkenwäldchens

beginnt heute (20 Jahre später) eine Weihnachtsbaumplantage die mit

weiteren Aufforstungen nun fast bis an den "Düstergrund" reicht.

Damals war ein Studium der morphologischen Gegebenheiten noch problemlos möglich,

heute braucht man spezielle Technik!

|

|

|

Fast die gleiche Stelle wie vor

20 Jahren, nur eine andere (bessere) Kamera für die Aufnahme. Die Veränderungen

sind deutlich zu sehen.

|

|

|

Der steile und nicht

landwirtschaftlich nutzbare Teil des „Erzberges“ verwilderte über viele

Jahre und sicherte so den Erhalt der bergbaulichen Substanz, wenn man von

den Aktivitäten der SAG Wismut von 1949 – 51 absieht.

|

|

|

Auf dem Gelände sind damals wie

heute zahlreiche Pingen zu sehen. Um 1854 sind 300 Pingen vorhanden gewesen,

obwohl bereits die größten Geländebereiche rekultiviert waren!

|

|

|

Ein eingezäunter Bergschaden

auf dem „Erzberg“ in Nähe der Ortschaft Biensdorf. Recherchen ergaben,

daß dieser Tageschacht von der SAG Wismut um 1950 aufgewältigt wurde. Näheres

ist aber noch nicht dazu bekannt.

|

|

|

Zum Zeitpunkt der Aufnahme im

Februar 1990 gab es schon einen Wanderpfad vom Dorf bis hoch auf den

„Erzberg“ zum freigelegten Standort des vormaligen Huthaus von „Hülfe

des Herrn Fundgrube“. Zu dieser Zeit bestand das Unterholz aus dichtem

schwarzem Holunder, der heute nur noch vereinzelt auftritt.

|

|

|

Die heutige sichtbare

hochmittelalterliche Pingen- und Haldenlandschaft wurde auch nicht von der

Uranprospektion der SAG Wismut verschont. Viele Halden wurden damals

durchgekuttet und auch die Schächte einiger Pingen aufgewältigt. Doch dazu

gibt es nur einige Zeitzeugenberichte von mehr oder weniger glaubhaften

Personen die mittlerweile fast alle verstorben sind. Dennoch blieb das

Bergbaugelände als solches erhalten und stellt eine wertvolle Substanz für

die sächsische Montanforschung dar!

|

|

|

Die zweite große Pinge am

Waldrand zum ersten Wiesenberg um 1998. Das hier abgelagerte Altholz stammt

von einem schweren Sturmschaden aus dem Jahr 1988. Heute ist die Pinge

wieder beräumt und in ihrer ganzen Größe einsehbar.

|

|

|

Die Pinge im Januar 2010. In

regelmäßigen Abständen wird aus dem Pingen- und Haldenfeld mittels

Motorsense das Gestrüpp entfernt.

|

|

|

Es gibt kaum noch solche

verwilderte Stellen auf dem „Erzberg“. Bedenkt man, daß die SAG

Wismut 1949 den „Erzberg“ roden ließ, kann man sich eigentlich nicht

vorstellen, daß ein Gelände über einen Zeitraum von gerade 40 Jahren so

verwuchern kann. Vor der Rodungsaktion der Wismut stand hier ein

Nadelholzhochwald mit großem Laubholzanteil. Das gefällte Nadelholz wurde

zum Grubenausbau verwendet. Die alten großen Buchen und Eichen blieben

weitestgehend erhalten und fielen erst einem schweren Sturm 1988 zum Opfer!

|

|

|

Dieser Bergschaden ist ein alter

Schacht, den die SAG Wismut 1949 – 51 als Wetterschacht benutzte. Die verfüllte

Schachtröhre ist Ende der 1950er Jahre mit einer Vorort gegossenen

Betonplatte verschlossen worden.

|

|

|

Zustand des Schachtes um 1997.

Nur zwei Jahre später begannen die Arbeiten zur Aufwältigung. Heute dient

der Schacht wieder als Wetterschacht für das Besucherbergwerk „Wismutstolln“.

|

|

|

Eine der ersten Arbeiten zur

Erschließung des Bergbauflächendenkmales „Erzberg“ bestand in der

Anlage eines Wanderweges. Der damalige Weg bestand aus 3 sich wieder schließenden

Ringen und ist auch heute noch so erhalten. Beim Wegebau wurden auch ganz

zufällig die Grundmauern des 1890 abgerissenen Huthaus gefunden. Neben dem

Wegebau wurde zwar auch gezielt nach dem Standort des Gebäudes gesucht,

doch bis dahin immer an der falschen Stelle!

|

|

|

März 1993. Vorbereitungen für

den Beginn des Wiederaufbaus des Biensdorfer Huthauses an seinem alten

Standort. Die Grundmauern wurden dazu bis auf die vordere Mauer an der

Haldenkante abgetragen, sie ist heute noch als „archäologisches“

Fenster sichtbar!

|

|

|

Das wiedererrichtete Huthaus um

1996. Das „neue“ Gebäude ist in der Größe des alten Huthauses und in

gleichem Baustil (Bruchsteinmauerwerk) errichtet worden. Dafür sind im

Vorfeld die Grabungsbefunde ausgewertet worden, Eingangstür und Ofen stehen

sogar wieder an alter Stelle!

|

|

|

Situation kurz nach Beendigung

der Grabung. Die Befunde dienten zum später erfolgten Wiederaufbau des Gebäudes.

Standort und Gebäudeumrisse sind übernommen worden. Es zeigte sich schon

im Sommer 1989, daß die Erhaltung des historischen Befundes nur unter großem,

damals nicht realisierbarem Aufwand möglich war. Der Gedanke einer

Neuerrichtung an alter Stelle schien eine legitime Alternative zu sein und

ist auch von behördlicher Seite unterstützt worden.

|

|

|

Skizze der Grabungsbefunde des

Gebäudes nach einem Gedächtnisprotokoll von Lutz Mitka, 1999/2010, der

selbst als Jugendlicher an der Grabung und anschließenden Auffindung

teilnahm.

|

|

|

Teilweise lagen die verbliebenen

Mauerreste bis zu einem halben Meter unter der Grasnarbe! Gut 100 Jahre

grasten hier die Kühe auf der Wiese.

|

|

|

Die im Bild zusehende Einsenkung

war der zum Huthaus gehörende Schacht. Erst 2003 konnte der Schacht und die

Radstube von anderer Stelle aus befahren werden und so die Existenz dieser

Grubenanlage, samt technischer Einrichtung auch in praktischer Form belegt

werden.

|

|

|

Putzstück in der Größe von 3

cm x 3,5 cm. Ein Beleg für einen geschmackvoll gestalteten Innenraum aus

der Zeit der letzten Hälfte des 19. Jahrhundert. Auf weiteren Stücken war

eindeutig ein blaues Kornblumenmuster zu erkennen!

|

|

|

Noch mal als Ansicht der

Grundriss vom Grabungsbefund. Die junge Frau kauert vor dem kleinen

Kellerloch des Gebäudes. Ein weiterer zum Huthaus gehörender Keller wurde

bei den Schachtarbeiten für die Fundamente des neuen Gebäudes entdeckt und

temporär freigelegt. Dieser Keller ist aber erst 1998/99 saniert

worden und dient heute den Belangen des Bergbauvereines.

(Foto, Jens Kugler, 1990)

|

|

|

Die große unterhalb der

Huthaushalde liegende Pinge wurde 1988 mit Windbruchmaterial verfüllt, nur

um das viele anfallende Gehölz zu entsorgen. Eine Entscheidung die heute

aus vielerlei Sicht nie getroffen würde. 2006/7 ist diese Pinge wieder

komplett im Rahmen einer Aufwältigung eines Stollnmundloches beräumt

wurden. Dieser Stolln ist die Aufschlagrösche für das Kunstgezeuge von

„Hülfe des Herrn Fundgrube“!

|

|

|

Dieselbe Pinge noch mal im verfüllten

Zustand von 1988! Oberhalb des linken Pingenrandes ist 2004 durch

austretende Grubenwetter die Aufschlagrösche der Radstube entdeckt worden,

die später auch aufgewältigt wurde. Die Pinge selbst entstand erst im

zeitigen Sommer 1988 innerhalb einer Woche! Vorher war das Gelände hier auf

demselbem Niveau wie im Vorder- und Hintergrund des Bildes!

|

|

|

Die besagte Pinge im Februar

2010. Daß der Bergbauverein 2005 hier noch ein für heute wichtiges

Stollnmundloch freilegt, hätte vor 20 Jahren niemand im Traum gedacht! Das

Mundloch gehört zum sogenannten „ Wetterstolln“ und ist eigentlich die

Einzugsrösche für die Wasserkunst von „Hülfe des Herrn Fundgrube“!

Aber auch ein sehr wichtiger Bestandteil des Wetterweges im Altbergbaubereich

des Besucherbergwerkes. Aber dazu mehr in einem anderen Beitrag.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|