|

|

|

|

|

Merzdorf

entstand um 1200 und ist als Waldhufendorf angelegt. Das Dorf selbst

bestand nicht nur aus Bauerngütern, sondern war auch von einfachen Häuslern

und Gärtnern bewohnt. Letztere lebten nicht nur von der

Landwirtschaft, sondern auch vom Handwerk, der Arbeit in den Stein-

und Kalkbrüchen sowie Lehmgruben.

|

|

|

|

|

Merzdorf und

Biensdorf liegen nördlich von Frankenberg (Autobahnauffahrt) und gehören zur

Gemeinde Lichtenau.

Diese Karte können

Sie mit einem Mausklick vergrößern.

|

|

Neben der Landwirtschaft

wurde hier schon seit langem Lehm zur Herstellung von gebrannten und

ungebrannten Ziegelsteinen abgebaut. Unmittelbar an den Ort grenzen auch

zwei Sandgruben, die noch bis in das 20. Jahrhundert betrieben wurden.

Unweit der Sandgruben wurde schon seit dem Mittelalter Kalkstein untertage

gewonnen und mit Steinkohle (!) zu Kalk gebrannt. Dieser kam im Baugewerbe

und der Landwirtschaft zum Einsatz.

|

Die Suche nach Steinkohle,

den Flözen der Ebersdorfer Formationen, wurde immer wieder versucht. Westlich

des Dorfes, in Nähe Lichtenauer Fluren wurde vor 1900 ein Schacht zur Suche

nach Steinkohle angelegt. Die genaue Lage des Schachtes ist bis zum heutigen

Tag nicht näher bekannt. Jedoch soll er 80 m Teufe erreicht haben, ohne abbauwürdige

Flöze anzutreffen.

|

|

Bergbau wurde auf den Fluren

von Merzdorf zur Gewinnung von Metallen vermutlich schon in Ur- und Frühgeschichtlicher

Zeit betrieben. Eindeutige Belege konnten bei sporadischen Untersuchungen

von Archäologen erbracht werden. Leider wurden die Spuren dieses Bergbaus

im wesentlichen schon vor über 200 Jahren beseitigt und die Flächen der

Landwirtschaft zugeführt.

|

Dennoch gibt es neben einigen

schriftlichen Überlieferungen auch Ansatzpunkte zur Geländearbeit. Auf den

Fluren von Merzdorf, am Gehänge zur Zschopau bis nach Biensdorf lag ein nicht

zusammenhängendes Grubenfeld. Das Gelände ist nicht allzu steil und eignete

sich auch für die Landwirtschaft. Ein Grund für den Beginn der Einebnung

dieser Bergbauflächen zwischen 1730 und 1745.

|

|

|

|

Am Ortsausgang von

Merzdorf gleich hinter der Gasstation fällt eine kleine bewaldete Schlucht

auf. Hier fanden sich bis vor wenigen Jahrzehnten noch bergbauliche Spuren in

Form eines Stollnmundloches und diverser Halden. Durch die Verkippung von Müll

sind ganze Teile der Schlucht nebst Halde und Mundloch verfüllt worden. Heute

erinnert nur noch der verrohrte Wasseraustritt zur Speisung eines Swimmingpools

daran. In einer alten Chronik wird das Feld links neben der Schlucht als „Kramrich“

bezeichnet. Es soll sich dabei um einen alten Marktflecken aus der Bergbauzeit

handeln (?).

|

|

|

|

Der obere Teil

der Schlucht diente jahrzehntelange als illegale Müllkippe, nachräglich

wurde der ganze Unrat noch mit Lesesteinen von den umliegenden Feldern und

auch Bauschutt überkippt. Von bergbaulichen Spuren ist hier nichts mehr zu

sehen!

|

|

|

|

Stellenweise ragt

heute das Grundgebirge an einigen Stellen im unteren Teil aus der Überschüttung

hervor. In früheren Zeiten war diese Schlucht größer und die offenen

Felsformationen wiesen den Bergleuten den Weg zum Erz.

|

|

|

Das Gehänge zur Zschopau wurde

auch als Merzdorfer Gebirge bezeichnet. Das Pingen- und Haldenfeld nahm seinen

Anfang am Merzdorfer Berg gegenüber Frankenberg. Hier weisen heute Flurnamen

wie „Am Steinsberg“ auf eine bestimmte Geländebeschaffenheit hin. Dennoch

ist die Lage des Grubenfeldes nicht eindeutig nachweisbar. Die Angabe „Am

Merzdorfer Gebirge gegen Frankenberg über“ ist sehr ungenau und auch irreführend!

Selbst die Verlegung einer Gasleitung 1998 brachte keine Funde im Aushub, die

auf ein Bergbaugebiet schließen ließen.

Alle weiteren in Frage

kommenden Flächen, wie der „Steinsberg“ selbst, sind noch nicht praktisch

untersucht wurden. Jedoch finden sich in vorhandenen Bergakten Angaben zu einem

Grubenbetrieb der im Quartal Crucis 1736 aufgenommen wurde.

|

Der Lehnträger, Johann

Heinrich Müller, betrieb mit einem Steiger und einem Bergknecht diesen

Grubenbau unter dem Namen „Unverhofft Glück Fundgrube samt Johannes Stolln“,

sowie zwei oberer Maaße. Der Betrieb erfolgte auf einen Stolln den man in

diesem Quartal sechs Lachter ins Gebirge getrieben hatte. Auch erhielt Müller

auf Anfrage beim zuständigen Bergamt Marienberg eine Abschrift eines

Aufstandes der Vorfahren, welcher im Königlichen Gegenbuch (für diese

Revierabteilung heute nicht mehr existent) vorhanden war.

Der Gang, auf dem man den

Stolln vortrieb, strich als stehender Gang mit einer Mächtigkeit von einem

Querfinger und führte etwas roten Spat (Schwerspat). Anfang des Jahres 1737 gründete

Müller eine Gewerkschaft. Im Quartal Crucis selben Jahres überfuhr der Stolln

einen Spatgang, der Stunde 7 strich, zwei Querfinger mächtig war und etwas

Quarz führte. Der „Wünschelruthengänger“ fand diesen Gang allerdings

nicht, seine Vorgabe lag noch 9 Lachter vom jetzigen Ort entfernt. Diesen

Spatgang fuhr der Steiger Johann Christoph Koch mit zwei Bergknechten weiter

auf. Der Vortrieb erfolgte als verdingte Arbeit. Die Gewerkschaft war zu diesem

Zeitpunkt nicht komplett. Den Kux hatte das Bergamt auf 12gl (12 Groschen) Zubuße

festgelegt. Im Quartal Trinitatis 1738 stand die Auffahrung bei 34 Lachter

Entfernung vom Stollnmundloch.

|

|

|

|

Dabei traf man 18 Lachter vom

Mundloch einen Morgengang, der noch 16 Lachter aufgefahren wurde. Der

Morgengang stand mit einer Mächtigkeit von 2 - 3 Querfinger von „Kupffrig

Schieffriger Bergart“ im weichen Tonschiefer an. Mindestens bis zum Quartal

Trinitatis 1740 setzte die Gewerkschaft den Grubenbetrieb fort und erreichte

eine Länge von 41 Lachtern.

Später finden sich keine

Nachrichten mehr in den Aufständen (Grubenberichten) des Marienberger

Bergamtes. Der fahrende Berggeschworene Christian Täuscher bemerkte in seinen

Protokollen noch, dass in der Nähe des Stollns ein ansehnliches Pingen- und

Haldenfeld lag. Vermutlich kam der Grubenbetrieb nur zustande, weil bei den

Rekultivierungsarbeiten erzhaltige Gangstücke gefunden wurden. In

heimatkundlichen Überlieferungen wird in Nähe des Grubenfeldes ein alter

Marktflecken mit den Namen „Kramrich“ genannt.

|

|

Ein weiteres Pingen- und

Haldenfeld lag unmittelbar am Ortsausgang von Merzdorf, rechts der

Ortsverbindungsstraße nach Biensdorf, im Bereich einer kleinen Schlucht (auch

tiefer Grund genannt) die an der jetzigen Gasstation ihren Anfang nimmt.

|

Diese Schlucht diente bis

in die 1980er Jahre als Schuttplatz und wurde auch jahrzehntelang mit

Feldsteinen von der örtlichen LPG verfüllt. Oberhalb des unteren

Schluchtteiles, an der Kante des Gehänges zur Zschopau errichtete ein

Frankenberger Baumeister in den 1930er Jahren sein Domizil. Der dazugehörige

Swimmingpool wird mit Wasser eines kleinen Baches gespeist. Dieser hat sein

Quellgebiet oberhalb, im bereits verfüllten Teil der Schlucht und fließt

durch eine Stollnanlage ab. Das Mundloch des Stollns ist mit Müll verkippt,

auch ist die Lage nicht genau bestimmbar. Jedoch ist ab dem Mundloch der

Bach verrohrt worden. In den Bergakten wird ein Stolln erwähnt, der

unterhalb der Sachsenburg, auf Merzdorfer Fluren liegt. Auch verschwand ein

Bach in einer Pinge und trat zum Mundloch eines schon vorhandenen Stolln

wieder aus. Hier ist wohl mit sehr großer Sicherheit diese Stollnanlage

gemeint. Die in den Protokollen gemachten Angaben des Berggeschworenen

Christian Täuscher treffen auf die heutige Situation weitestgehend zu.

|

|

|

Zum 10. Oktober des Jahres 1736

wird einem Johann Christian Hartenbacher ein Erbstolln unter dem Namen „Maria

Josepha Erbstolln“ verliehen. Dieser war schon vorhanden und wurde mit zwei

Bergknechten und einem Grubenjunge aufgewältigt. Bei den Arbeiten bereitete

ebenfalls ein Bach, der in einer Pinge verschwand und zum Mundloch des Stolln

austrat, erhebliche Probleme. Nach 18 Lachtern erreichte man den Ortsstoß. Der

Gang soll eine Spanne mächtig gewesen sein und etwas Kupfererz führen. In der

Nähe des Stolln lag ein Pingen- und Haldenfeld, dessen Gänge eine südliche

Streichrichtung (flache und stehende Gänge) aufwiesen. Der Grubenbetrieb ist

mit großer Sicherheit bald darauf wieder eingestellt worden, da sich keine

weiteren Berichte in den Bergakten dazu finden. Vermutlich befand sich dieser

Stolln im Düstergrund. Auch hier gibt es einen Bach, der vor seiner Verrohrung

durch ein Pingen- und Haldenfeld floss!

|

|

|

|

|

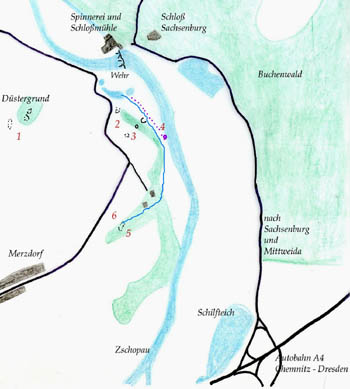

Die Karte zeigt die Lage und

Ausdehnung des ehemaligen Bergbaugebietes zwischen Merzdorf und Biensdorf.

Umfangreiche bergbauliche Befunde sind nur im violett dargestellten Bereich

bei Biensdorf vorhanden. Im rot eingegrenzten Gebiet ist zwischen 1740 –

1850 die Renaturierung für landwirtschaftliche Zwecke durchgeführt worden.

Hier sind Übertage keine sichtbaren Befunde vorhanden.

Diese Karte können Sie mit

einem Mausklick vergrößern.

|

|

Dieses Pingen- und

Haldenfeld setzte sich im Bereich des Gehänges zur Zschopau auf einer

Breite von etwa 200m - 400m bis Biensdorf fort. Bei den

Untersuchungsarbeiten von Mitgliedern der damaligen

Arbeitsgemeinschaft Uralt Bergbau Merzdorf/Biensdorf um 1987 zeigten sich

Hinweise auf drei Stollnmundlöcher und drei verfüllten Schachtpingen. Zu

dieser Zeit fand sich hin und wieder Gangmaterial in den um

geackerten Flächen. Eine neben der Teufelsschlucht gelegene Geländevertiefung

wurde durch die AG - Mitglieder mit einer Schurfgrabung belegt. Hier

konnte das Mundloch eines Stolln freigelegt werden, der aber nach 9m durch

die ausgelaufene Verfüllmasse eines kleinen Schachtes verschüttet war.

Der Stolln war im Schnitt 130cm hoch und in der Sohle 80cm, in der Firste

60cm breit. Die Firste des Stollns ist leicht gerundet. Eine zeitliche

Einordnung ist wegen fehlender Befunde nicht möglich. Außerdem ist in

dem zugänglichen Bereich keine Gangstruktur erkennbar.

|

Bei einem „unglücklichen

Aufwältigungsversuch“ im Dezember 2000 erhielt der Stolln von

Bergbaufreunden den Namen „St. Bärbel“, einer nicht näher genannten

lieben Person gewidmet!

|

|

Auf der Feldkante oberhalb

des Stolln liegt der kleine Tagesschacht. Er ist an der abgerutschten Massesäule

und der Einzäunung erkennbar. Etwa 60m weiter in Streichrichtung des Stolln

muss ein weiterer Schacht liegen. Auf dem Feld war nach dem umackern ein

Fleck von 5m - 7m im Durchmesser von veränderter Bodenbeschaffenheit

sichtbar. Die Stelle ist dunkelgrau und mit fein zerkleinerten

Haldenmaterial durchsetzt. Heute, nach fast 20 Jahren ist sie kaum noch

auffindbar.

|

|

|

|

|

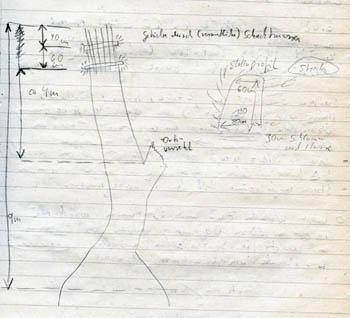

Skizze aus dem Feldbuch eines

Vereinsmitgliedes. Dargestellt die Maße des befahrbaren Stollnteiles mit

dem vermessenen Stollnprofil und den Angaben zur Aufwältigung des Bruches.

Die ganze Aktion misslang, weil bei starkem Tauwetter Unmengen von Wasser

durch den Bruch sowie die Schachtröhre hinab schossen und das Arbeiten im

mehr als Knie hohem Wasser unmöglich machten! Bilddokumente gibt es von diesem Einsatz leider nicht.

|

|

|

Beim Anlegen eines

Wanderweges 1987 entdeckten die AG - Mitglieder eine schräg am Gehänge

aufgeschüttete Halde nicht unbedeutender Größe. Allerdings konnten

trotz mehrerer Schürfversuche nicht das dazugehörige Stollnmundloch

lokalisiert werden. Noch heute, aber stark verwachsen ist die

Haldenstruktur erkennbar. Am Anfang des heute nicht mehr vorhandenen

Wanderweges, neben der vorletzten Linkskurve der Ortsverbindungsstraße

von Merzdorf nach Biensdorf, in der untersten Ecke des Feldes, oberhalb

des sogenannten Aquariums, liegt eine weitere verfüllte Schachtpinge mit

ähnlichen Material wie bei der vorher beschriebenen. Auch diese ist heute

fast nicht mehr im um geackerten Feld zusehen. Die unterste Ecke des

Feldes benutzte früher die LPG zur Entsorgung von Feldsteinen. Wegen der

starken Überschüttung nahmen die AG - Mitglieder von einer Suche nach

dem zugehörigen Stollnmundloch abstand und entschieden sich für die oben

beschriebene Stelle.

|

|

|

|

Grubenfelder um

Merzdorf:

1. Im Düstergrund bei Merzdorf sind noch Pingen und Halden sichtbar.

Oberhalb des bewaldeten Teiles liegt die Pinge eines

Untersuchungsschachtes der SAG Wismut von 1950.

2. Lage eines Schachtes und Stollnmundloch. Diese Spuren sind durch starke

Verkippung kaum wahrnehmbar! Hier befand sich die Stellfläche für die

Fahrzeuge der AG – Mitglieder und der Wanderpfad begann auch hier.

3. Lage eines noch sichtbaren Stollnmundloches und zugehörigen Schacht. Der

Gangzug war im geackerten Feld Ende der 1980er Jahre noch gut zu

verfolgen.

4. In der Wiese sichtbare Grabenvertiefung von (Kunstgraben nach Biensdorf?)

etwa 2 - 3 m Breite und Reste einer Wehrbefestigung am Ufer nach dem

Hochwasser 2002 gut sichtbar!

5. Teilweise als Müllkippe genutztes Tal, auch „Tiefer Grund“ genannt.

Dabei ist ein Stollnmundloch und weitere bergbauliche Spuren verschüttet

worden. Das Stollnmundloch ist verrohrt und führt viel Wasser in einem

Graben bis zu dem Tümpel am Wehr.

6. Dieser Bereich wird in einer „Chronik“ als „Kramrich“ bezeichnet.

Dabei soll es sich um einen Marktflecken aus der Bergbauzeit handeln.

Belege dafür gibt es nicht!

|

Diese Karte können Sie mit

einem Mausklick vergrößern. |

|

Unterhalb des eben

beschriebenen Grubenfeldes, in der Talaue der Zschopau, ist in der Wiese

noch der Verlauf eines Kunstgrabens zu sehen. Er versorgte nicht die

Merzdorfer Gruben mit Wasser, sondern den Biensdorfer Bergbau. Der Graben

fasste sein Wasser aus der Zschopau auf Höhe der Teufelsschlucht. Nach dem

Hochwasser 2002 war am Ufer eine Befestigung zu erkennen, die zu einem Wehr

oder Wasserteiler gehört haben könnte. Auf der Wiese ist der Graben nur

schwer als leichte Vertiefung erkennbar. Doch unterhalb des Gehänges führt

der Graben noch Wasser und ist recht gut zusehen. Ob es sich hier nun um den

originalen Verlauf handelt, oder dieser Abschnitt durch die Landwirtschaft

zur Entwässerung der Aue umgelegt wurde, ist nicht mehr nachvollziehbar. Im

Gelände lässt sich der Graben bis zum sogenannten Aquarium am Berggehänge

entlang verfolgen. Dann ist bis Biensdorf im Gelände nichts mehr zu sehen,

höchstens noch erahnbar.

|

Der Graben ist auch 1770

auf einem Grubenriss von C. F. von Freiesleben dargestellt. Schon zu

dieser Zeit ist der Kunstgraben nur noch in Fragmenten vorhanden. Jedoch

berichtet Freiesleben von einem alten Wehr in der Zschopau, das auf dem Riss

nicht verzeichnet ist. Es ist anzunehmen, daß hier auch Vermutungen mit

eingeflossen sind. Freiesleben zeichnete den Grabenverlauf so, wie er zur

damaligen Zeit vorhanden war. Er endete an einer Pinge am Rande des

Biensdorfer Pingen- und Haldenfeldes neben dem Vorwerk. Weitere

Informationen zu dieser technischen Einrichtung konnte auch Freiesleben wohl

nicht mehr in Erfahrung bringen.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|